会社案内や製品カタログ、広報誌、イベントパンフレットなど、私たちの身近なところで目にすることが多い冊子。

この記事では、冊子の定義からサイズ、製本方法、用紙の種類、印刷の仕組みまで、冊子づくりの基礎知識をやさしく解説します。これから冊子制作を検討している方や、印刷物の種類を正しく理解したい方はぜひご覧ください。

冊子とは

冊子とは、複数枚の紙に印刷されたページをまとめて綴じた印刷物のことです。いわゆる「小さな本」や「パンフレット」と呼ばれるものも冊子に含まれます。企業のサービス紹介や学校案内、社内マニュアル、会報誌など、情報を伝える目的で使われることが多いです。

一般的な本よりもページ数が少なく、A4やA5といった持ち運びやすいサイズで作られることが多い点も冊子の特徴です。表紙と本文を同じ紙で作ることもあれば、表紙のみ厚めの紙にして耐久性を高めるケースもあります。

冊子は、広告・教育・広報など多様な用途に対応できる柔軟なメディアです。内容や目的に合わせてサイズ、綴じ方、用紙を自由に選べるため、デザイン性や読みやすさを重視した印刷物として人気があります。

冊子と小冊子の違い

「冊子」と「小冊子」は、日常的にはほぼ同じ意味で使われることが多い言葉です。どちらもページを綴じて製本された印刷物を指しますが、厳密にはボリュームや目的に違いがあります。

一般的に「小冊子」は、数ページから数十ページ程度の比較的薄い冊子を指し、企業のサービス紹介や短期キャンペーンの案内、説明書などに使われます。一方で「冊子」はもう少し広い意味を持ち、数ページのパンフレットから厚みのある会社案内や教育資料までを含みます。

つまり、小冊子は「冊子の一種」と考えるのが正確です。印刷会社やデザイン会社の間でも明確な線引きはなく、用途やページ数によって呼び方が変わる程度の違いといえます。制作の際は、目的に応じて「どんな情報量を伝えるか」「どのくらいのページ構成にするか」を意識して呼び分けるといいでしょう。

冊子とパンフレットの違い

「冊子」と「パンフレット」も、しばしば混同される言葉です。パンフレットとは、特定の商品やサービス、イベントなどを紹介するために作られる印刷物で、一般的にはページ数の少ない資料を指します。中には、折り加工だけで綴じないタイプのパンフレット(リーフレット)も存在します。

一方で冊子は、複数ページを綴じて本のような形状に仕上げたものを指します。つまり、パンフレットが情報を簡潔にまとめた“紹介資料”であるのに対し、冊子は情報を体系的に整理した“読み物”としての側面が強いといえます。

目的や用途に応じて、パンフレットと冊子を使い分けることが重要です。例えば、展示会や営業資料にはパンフレット、採用案内や会社紹介など継続的に使う資料には冊子が適しています。このように、印刷物の目的を明確にすると、最適な形態を選びやすくなります。

冊子のサイズ

冊子のサイズにも様々ありますが、一般的に使われるサイズにはA4、A5、B5などがあり、どれも国内外で標準化された規格です。A4は見開きで広く情報を見せたい場合に適しており、企業の報告書やカタログでよく用いられます。A5やB5は手に取りやすく、扱いやすさが特徴です。

また、冊子のサイズは印刷コストや製本方法にも影響します。大きいサイズは用紙代や印刷コストが高くなりますが、情報量をまとめやすいメリットがあります。逆に小さいサイズは印刷費を抑えられ、持ち運びやすい点がメリットですが、文字や図のレイアウトには工夫が必要です。

さらに、特注サイズとして変形サイズやスクエア型の冊子を作ることも可能です。ブランドイメージやターゲット層に合わせて、視覚的に印象を与えるデザインを意識しながらサイズを選ぶと効果的です。最終的には「情報量」と「配布しやすさ」のバランスを考えて決定するのがポイントです。

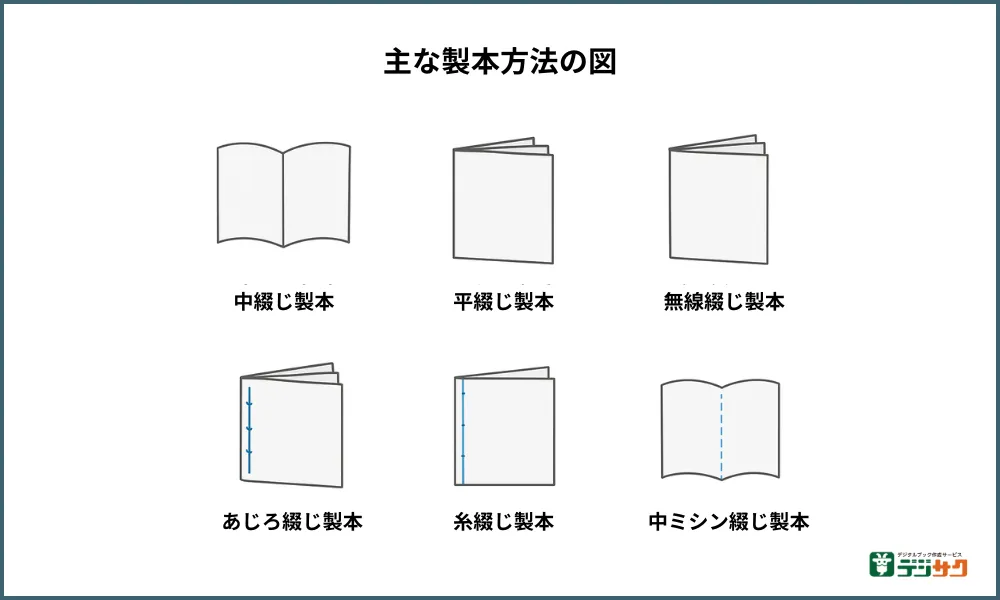

冊子の製本方法と特徴

製本方法は、冊子の耐久性や開きやすさ、仕上がりの美しさに大きく影響します。目的やページ数に応じて適切な製本方法を選ぶことが重要です。それぞれの特徴を理解して、冊子の用途に合った方法を選びましょう。

- 1.中綴じ製本

- 2.平綴じ製本

- 3.無線綴じ製本

- 4.あじろ綴じ製本

- 5.糸綴じ製本

- 6.中ミシン綴じ製本

中綴じ製本

中綴じ製本は、冊子の中央を折り曲げ、中央部を針金で綴じる方法です。小冊子やパンフレットでよく使われる製本で、少ないページ数の冊子に適しています。ページを開くと平らになりやすく、見やすさと読みやすさを両立できます。費用も比較的安価であることが多く、印刷物の美しい仕上がりを手軽に実現できる点が魅力です。

下記の記事で「中綴じ」について詳しく紹介しています。

平綴じ製本

平綴じ製本は、冊子の端を平らにそろえ、針金や糸で綴じる方法です。中綴じに比べてページ数が多い冊子でも対応可能で、費用を抑えつつ冊子の形にすることができます。製本部分が端にあるため、見開きで読む場合はページが若干開きにくい点に注意が必要です。

無線綴じ製本

無線綴じは、ページの束を背表紙側で接着剤で固める製本方法です。背表紙に糊を使うため、ページ数が多い冊子や書籍、問題集などに向いています。ページがしっかりと固定されるため、耐久性が高く長期保存に適しています。背表紙に印刷もできるため、書籍のような見た目に仕上げることが可能です。

あじろ綴じ製本

あじろ綴じは、糸でページを一冊ずつ手作業で綴じる伝統的な方法で、主に和装本や高級冊子で用いられます。糸を交互に通すことで耐久性が増し、長期間の保存にも耐えます。開きやすく、装丁の美しさも特徴です。高級感を出したい冊子に最適ですが、手間がかかるため大量印刷には向いていません。

糸綴じ製本

糸綴じは、ページを束ねて糸で綴じる製本方法です。無線綴じよりも耐久性が高く、長期間の使用に耐えられる冊子を作ることができます。開きやすく、手に取ったときの質感もよいため、写真集や記念誌など、高品質な冊子に向いています。ページ数が多い場合でも、糸の強度によって安定した綴じ方が可能です。

中ミシン綴じ製本

中ミシン綴じは、中綴じの針金をミシンで縫い付けるように綴じる方法です。中綴じと同様に少ページ数の冊子に適していますが、ミシンで縫うことでさらに耐久性が増します。比較的小規模な冊子や、耐久性を求める小冊子の製本方法として使われることが多いです。

冊子の綴じ方向

冊子の綴じ方向は、読みやすさや印象に大きく関わります。日本語の冊子では一般的に右綴じや左綴じがあり、用途や文化的背景、読者の習慣に合わせて選択されます。綴じ方向を誤ると、ページをめくりにくくなったり、デザインのバランスが崩れたりするため、制作段階での確認が重要です。

右綴じ

右綴じは、冊子の背表紙が右側にあり、右から左へページをめくる形式です。日本語の書籍や和装本、マンガなどで一般的に用いられています。右綴じの特徴は、縦書き文章との相性が良く、伝統的な日本の書籍文化に沿った読みやすさを提供できる点です。また、見開きのデザインも美しく整えやすく、写真やイラストを多用する場合にも適しています。右綴じは落ち着いた印象を与えるため、高級冊子や資料集、記念誌などでも広く採用されています。

左綴じ

左綴じは、背表紙が左側にあり、左から右へページをめくる形式です。欧文書籍やビジネス資料、カタログ、パンフレットで一般的に用いられています。左綴じの利点は、横書き文章や数値データ、表組みを扱う冊子との相性が良いことです。ビジネス用途では、図表や写真を多用する場合、左綴じにすることで開きやすく、視線の流れも自然になります。また、現代の印刷物では左綴じの方が制作工程が簡単で、印刷コストも抑えやすいという利点があります。

用紙の種類と選び方

冊子の印象や読みやすさは、用紙の種類によって大きく変わります。一般的に使用される用紙には、上質紙、コート紙、マットコート紙などがあります。それぞれの特徴を理解し、冊子の用途やデザインに最適なものを選びましょう。

- 1.上質紙

- 2.コート紙

- 3.マットコート紙

上質紙

上質紙は最も基本的で汎用性の高い紙です。表面が滑らかで文字が鮮明に印刷されるため、文章がメインの冊子に向いています。厚みは種類によって異なり、ページ数や冊子のサイズに応じて選ぶことができます。耐久性もあり、文集や論文、業務マニュアルなど長期間使用される冊子に適しています。また、インクのにじみが少なく、読みやすさを重視したい場合に最適です。

コート紙

コート紙は表面に光沢加工が施された用紙で、写真やイラストの再現性に優れています。鮮やかな発色と滑らかな手触りが特徴で、企業のパンフレットや製品カタログ、広告冊子に多く使用されます。光沢感があるため高級感を演出しやすく、視覚的に訴求力のある冊子を作るのに向いています。ただし、光の反射で読みづらさが生じる場合もあるため、文字量が多い冊子には注意が必要です。

マットコート紙

マットコート紙はコート紙と同じく印刷適性が高い紙ですが、表面の光沢を抑えた用紙です。落ち着いた印象を与えつつ、色の再現性も確保できるため、ビジネス資料や教育用冊子、企業報告書などで重宝されます。光の反射が少ないため、長時間の閲覧でも目が疲れにくく、文字情報と写真情報をバランス良く掲載することが可能です。デザインの質感や冊子の雰囲気にこだわりたい場合におすすめです。

冊子の印刷方法

冊子の印刷方法は、大きく分けてオフセット印刷とオンデマンド印刷の2種類があります。どちらを選ぶかによって仕上がりやコスト、納期が大きく変わるため、冊子の目的や部数に応じて選択することが重要です。

オフセット印刷

オフセット印刷は大量印刷に適した印刷方法で、印刷版を用いて紙にインクを転写する方式です。この方法の最大の特徴は、高精細で均一な印刷が可能な点です。写真やイラストの色味を忠実に再現できるため、カタログやパンフレット、雑誌などの商業印刷物に多く採用されています。また、大部数印刷の場合、1部あたりの印刷コストを抑えられる点も魅力です。ただし、版を作るための初期費用や時間が必要で、少部数の印刷ではコストパフォーマンスが低下することがあります。

オンデマンド印刷

オンデマンド印刷は必要な部数だけ印刷できる柔軟性の高い方法です。デジタル印刷技術を活用し、版を作る工程が不要なため、短期間で印刷を完了させることができます。部数が少ない冊子や、内容が頻繁に更新される資料、個別印刷が必要なカスタマイズ冊子に適しています。また、印刷のタイミングを必要に応じて調整できるため、在庫リスクを最小限に抑えられる点も利点です。ただし、オフセット印刷と比べると、色の鮮やかさや印刷の均一性で若干劣る場合があります。

まとめ

今回は冊子の基礎知識として定義、製本方法、用紙の種類、印刷方法まで解説しました。冊子は単なる小さな本ではなく、情報を整理して伝える重要な媒体です。ページ数やサイズ、綴じ方、用紙選び、印刷方法の選定など、それぞれの要素が冊子の完成度や読者の印象に大きく影響します。

魅力的に仕上がった冊子を、デジタルブックにすると更に活用できるでしょう。

デジタルブックはホームページへの掲載ができる他、リンクを設置できるなど紙の冊子とは違ったメリットがあります。

気になる方はデジサクのサイトを覗いてみてくださいね。